Ha scritto Bertrand Russell: “Quando parlano gli italiani colti mi capita spesso di non capire. Salvemini non deve essere colto, perché quello che dice lui lo capisco, e quello che pensa lo penserei anch’io”. E’ una considerazione molto bella; bella e veritiera perché, veramente, pochissimi altri come Salvemini furono convinti che “chiarezza nell’espressione è probità nel pensiero e nell’azione”. C’è di più, però. C’è che l’esigenza della chiarezza, l’abominio dei guazzabugli filosofici (specie di quelli in cui si profondavano i guasconi dell’idealismo), il gusto e quasi diremmo la voluttà delle distinzioni, tutto, tutto veniva a Salvemini per la diritta via del suo credo democratico. “Io – confidò in uno scritto – mi mettevo dal punto di vista di un operaio, magari di un contadino analfabeta, convinto che essi avevano il diritto di capire, se volevamo essere democratici per davvero e non sacerdoti di riti arcani”. Le chiacchiere a vuoto dei barbassori inconcludenti – dei “fabbricatori del buio”, come li battezzò – tradivano la volontà di sottrarsi ai doveri dell’azione riformatrice; veleggiare nei liberi spazi in compagnia degli angeli, dei passerotti (e dei filosofi hegeliani) significava per Salvemini complicità nella conservazione dello status quo, in una parola sola: vigliaccheria. Il suo stesso socialismo non si fregiò del blasone di un qualche sistema filosofico compiuto e perfezionato. Era invece il socialismo che si prodigava per un “po’ di bene per tutti”, che denunciava il sopruso e avversava i privilegi, tutti i privilegi, anche quelli che gli operai del Nord difendevano pervicacemente a danno dei pastori sardi, dei carusi siciliani, dei cafoni pugliesi. “Il mio – egli scrisse – era il socialismo degli ultimi e non dei penultimi. I penultimi avevano qualche speranzella di salire nella scala, magari a spese degli ultimi; questi se la cavassero da sé”. Il suo ansito di giustizia, dunque, muoveva da un’esigenza schiettamente morale, e mai Salvemini tollerò che questa limpida sorgente di umanità venisse inquinata dal diluvio delle “filosofesserie” con le quali i “socialisti ufficiali” erano usi infarcire i loro programmi. “Ormai – annotò nel suo diario – credo solo nel Critone e nel Discorso della Montagna. Questo è il mio socialismo, e me lo tengo inespresso nel mio pensiero, perché ad esprimerlo mi pare di profanarlo. Cerco di esprimerlo meglio che posso nelle opere”. Vero è che negli ultimi tempi, almeno su questo punto specifico, Salvemini arrotondò le punte delle sue corrucciate censure. Sicché, al momento del riepilogo, quando si provò a incastonare tutta la sua opera precedente in un breve giro di frasi, così ebbe a dire di se stesso: “Sono un socialista democratico all’antica, e per giunta riformista, gradualista… Questo vuol dire che non sono comunista per le stesse ragioni per cui non fui mai fascista, e non sono mai stato né sono oggi, né sarò mai clericale”. Sono parole del 1954, quando già da qualche tempo – tornato dall’esilio – era ospite di donna Titina Ruffini che lo volle con sé nella villa “La Rufola”. “Era un luogo incantevole – ha scritto Iris Origo -: una villa isolata su una piccola penisola a Capo di Sorrento, che si affacciava su oliveti argentei fino al mare. All’interno, spazio e quiete e una bella biblioteca”.Quando la strada della sua vita andava ormai declinando, Sorrento – nelle intenzioni di Salvemini – avrebbe dovuto essere un’oasi di pace, un’isola di tranquillità dove raccogliere le forze superstiti per perfezionare quelle opere in cui, tanto tempo prima, il talento dello storico aveva profuso i tesori più preziosi della sua intelligenza. Ma Salvemini non era uomo da restarsene segregato negli studi; la scintilla dell’entusiasmo passionale divampò ancora una volta. Ed eccolo allora, precisamente come nel 1913, “buttarsi allo sbaraglio, anche senza speranza alcuna, contro il sopruso e l’ingiustizia”. Non vi fu episodio della vita politica che non attirasse la sua attenzione; né evento di costume che mancasse di segnalare su “Il Ponte” e “Il Mondo” di Pannunzio; non birbonata che sfuggisse alle sue arroventate requisitorie. Ne venne fuori qualcosa di più che un libro di storia. Fu una lezione morale. Ed è tutta lì, in quell’Italia scombinata i cui pezzi più belli – insieme ad altri – vengono ora riproposti nell’antologia Democrazia, laicità, giustizia (Mephite, 2007). Vi troviamo tutte le ragioni, espresse come solo lui sapeva esprimerle, con sfavillio di arguzie e la felicità dello sberleffo, tutte le ragioni vi troviamo che militano a favore dello Stato liberale contro la clerocrazia nera e il totalitarismo rosso. Ma soprattutto risaliamo alla tempera da cui escono riscaldate le virtù di un sistema autenticamente democratico. E che per Salvemini si riassumono nel rispetto per l’umanità dei propri simili; una umanità non più fatta da “pecore cieche e matte … bisognose di cani mastini e pastori infallibili”, ma vivificata da uomini diritti, soli artefici dei propri destini e unici capitani dei loro vascelli. Intendiamoci: Salvemini non si illuse mai sulle effettive capacità delle moltitudini. E anzi, negli anni di Sorrento, la sua prosa correva sospesa lungo un pessimismo a tratti addirittura disperante. Dove altri riponevano le loro attese, egli ritrovava la plebe, il popolino indifferente al suo stesso male, interessato solo “a mangiare, far figli e andare a scommettere alle corse dei cani”. Se mai fosse venuto, era ancora lontano il tempo della democrazia “ideale”, della democrazia che impegna i cittadini a difendere con lungimiranza e probità la causa del benessere generale. Ma se è vero che lo scarto logico non consente di invalidare l’ideale alla luce del reale, ne segue che il democratico sincero riconosce, sì, che le moltitudini sono quelle che sono; non per questo però eleva ad ideale l’arte di governo che sfrutta la brutalità umana anziché sviluppare più che sia possibile le forze superiori dell’intelligenza e della moralità. “Noi – spiegava Salvemini – pur sapendo quanta parte di pecora, e di cane, e di lupo, e di suino, c’è nell’uomo riteniamo che l’uomo sia capace di diventare meno brutto, grazie alla educazione di quella intelligenza che lo distingue dal bruto. E il solo metodo disponibile per educare quella intelligenza è la discussione, con tutte le libertà implicite in essa”. Già: la discussione. Su tutto, e con tutti. Purché condotta senza la perentorietà arrogante dei fanatici e con la sola convinzione che anche nella melma delle idee più confuse, anche lì, si può sempre setacciare una pagliuzza d’oro. Precisamente come avveniva a Sorrento. E fu per questo, che ai vecchi nuovi amici si aggiunsero, anche i più diversi, anche i più lontani dai suoi convincimenti. Non ultimo don Rosario Scarpari, il buon prete che quasi ogni giorno era lì, a casa di donna Titina e col quale Salvemini, già sfibrato e prossimo alla morte, intrattenne un dialogo le cui battute vanno ricordate anche qui perchè prendono colore di attualità per tanti dibattiti dei giorni nostri. “Così, professore, lei vuole veramente andar via?” chiese don Rosario. E aggiunse: “lei ha fatto tanto bene, ne sono testimone, caro professore, e il bene fruttifica”. Salvemini, di rimando: “don Rosario, lei è intelligente, non dica fesserie… Gli amici, quelli veri, mi ricorderanno; per il resto sono già un tronco”. Poi, fu lui a chiedere a don Rosario: “ma perché la gente ha tanto paura della morte che costringe ad aspettare chi vorrebbe morire?” Don Rosario rispose: “Per la semplice ragione che nessuno si ritiene padrone della vita di un altro; è una forma di rispetto e di affetto”. “Rispetto ed affetti ingiusti, caro don Rosario. Se potessi anticiperei il mio ultimo sonno, perché la morte è forse come un sonno, un riposo che non finisce mai. Lei non può far nulla per accelerare la sua venuta? Non può darmi una pastiglia? Preghi il Padreterno che mi faccia morire presto, veramente mi farebbe un gran favore”. Salvemini fu esaudito tre giorni più tardi, il 6 settembre del 1957. Don Rosario ne ricorderà per sempre il sorriso che – disse – era sorriso “da bambino e da contadino insieme, gratuito come l’innocenza e la spontaneità”.

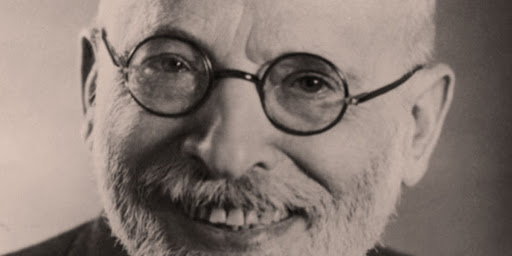

Gaetano Pecora