Individuo e stato: Il consenso e la paura

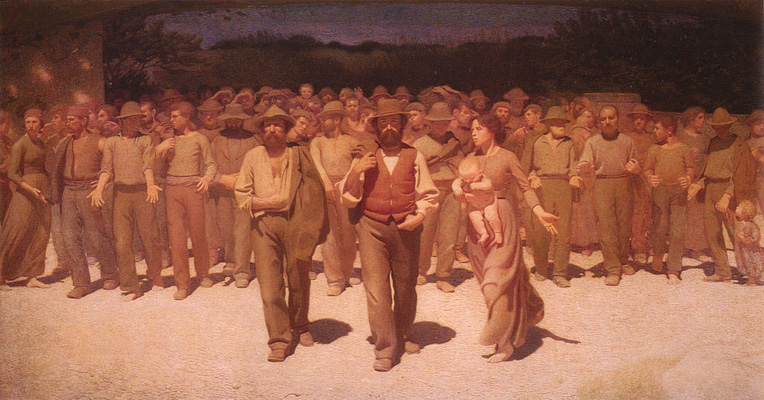

Per completare questa sintetica esposizione delle due diverse concezioni di stato, sono opportune ulteriori precisazioni. Per prima cosa va sottolineato che nello stato liberale l’esercizio del potere politico risulta legittimo soltanto se fondato sul consenso spontaneo da parte dei governati, viceversa lo stato autocratico, in qualunque forma si rappresenti, dalla dittatura al totalitarismo oppure alle moderne teocrazie nei paesi islamici, può fare a meno del consenso e fondare la propria legittimità esclusivamente sulla paura. Una paura, spesso mascherata da partecipazione entusiastica, che lo stato è in grado di suscitare, con l’ausilio della propaganda, nei meandri più profondi delle coscienze dei singoli sudditi. In altri casi, ancora più drammatici, la paura è alimentata dalla pratica del terrore di stato. << La paura: è questo il tratto distintivo del potere illegittimo, – spiega, col tono accorato della denuncia, Gaetano Pecora – il sentimento che tormenta in pari modo chi lo esercita e chi lo subisce. I sudditi vorrebbero sottrarsi alla mortificazione dell’obbedienza ma temono le sofferenze del castigo; i loro padroni avvertono l’ansito di ribellione che sale dalla società e ricorrono al terrore per soffocarlo. Ma l’uso parossistico della violenza rende incerto e precario il dominio politico; e, quel che più conta, lo rende precario agli occhi degli stessi governanti. (…) Il timore iniziale si tramuta così in odio, e i governanti, sapendosi odiati, impazziscono per la paura. Il delirio persecutorio agita le loro menti ed essi finiscono per non vedere atro che nemici.>>. L’uso del terrore da parte dei governanti genera, quindi, un vero e proprio corto circuito paranoico che pervade l’intero sistema sociale in tutte le sue strutture. Una paura << misteriosa e reciproca – osserva Guglielmo Ferrero – che insorge sempre fra il potere e i suoi soggetti. >>. Le dure repliche della storia hanno puntualmente confermato questa scellerata e macabra dinamica sociale: è avvenuto sia nel regime nazista che in quelli comunisti ; avviene attualmente nella comunità talebana.

Ancora va precisato che le forme di stato autocratiche non prevedono una sostanziale divisione dei poteri, anzi tendono a concentrarne l’esercizio del potere nella figura di un capo carismatico. Gli esempi storici non mancano: Mussolini, Stalin, Hitler, Mao.

Diversamente, nello stato di diritto – che è quello proprio derivante dall’applicazione della dottrina liberale – sono parte integrante di esso tutti quei meccanismi costituzionali che inibiscono l’esercizio arbitrario e illegittimo del potere e ne impediscono o rendono difficile l’abuso o/e l’esercizio illegale. Di questi meccanismi istituzionali i più importanti sono:

- il controllo del potere esecutivo da parte del potere legislativo o più esattamente del governo cui spetta il potere esecutivo da parte del parlamento cui compete, in ultima istanza, il potere legislativo e l’indirizzo politico.

- il controllo del parlamento nell’esercizio del potere legislativo ordinario da parte di una corte giurisdizionale cui è demandato il sindacato di costituzionalità delle leggi.

- una relativa autonomia del governo locale rispetto a quello centrale.

- una magistratura indipendente dal potere politico.

Questi meccanismi, che caratterizzano l’assetto istituzionale dello stato di diritto hanno lo scopo di difendere l’individuo dagli abusi da parte del potere. Essi, attraverso la pratica delle diverse procedure previste, consentono ai singoli individui il godimento e l’esercizio della cosiddetta libertà negativa. La libertà negativa è intesa come quella sfera di azione in cui l’individuo non è costretto da chi detiene il potere coattivo a fare quello che non vuole o non è impedito di fare quello che vuole.

Forse la migliore descrizione dell’ideale liberale dello Stato è stata redatta, nel corso dell’ultimo decennio del Settecento, da Wilhelm von Humboldt con le Idee per un Saggio sui limiti dell’attività dello Stato. Il vero scopo dell’uomo – egli sostiene – è il massimo sviluppo delle sue facoltà. << L’uomo veramente ragionevole – egli scrive – non può desiderare altro stato che quello nel quale non solo ogni individuo possa godere della libertà più illimitata di sviluppare se stesso, nella sua singolarità inconfondibile, ma anche la natura fisica non riceva dalla mano dell’uomo altra forma che quella che ogni individuo a misura dei suoi bisogni e delle sue inclinazioni, le può dare a suo arbitrio, con le sole restrizioni che derivano dai limiti delle sue forze e del suo diritto.>>. L’ esito che Humboldt ricava da questa premessa è che lo stato non deve invadere la << sfera degli affari privati dei cittadini, salvo che questi affari non si traducano immediatamente in un’ offesa al diritto dell’uno da parte dell’altro. >>.

Come abbiamo visto precedentemente, Hegel, nei canoni della tradizione, indicherà nello stato il fine ultimo e supremo e ridurrà l’individuo ad una insignificante particella del macrorganismo sociale. Mentre Humboldt, suo contemporaneo, propone il rovesciamento del rapporto tradizionale tra l’individuo e lo stato. Lo stato, secondo Humboldt – è bene ripeterlo – non è mai un fine ma esso rappresenta esclusivamente un mezzo. L’unico fine che Humboldt assegna allo stato è quello della << sicurezza >>, intesa come la << certezza della libertà nell’ambito della legge >>.