Organicismo e individualismo

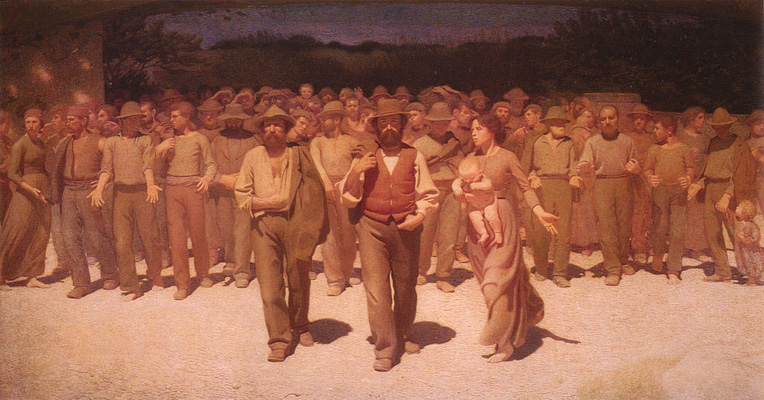

La storia del pensiero politico è caratterizzata da una profonda ed insanabile dicotomia: organicismo e individualismo. L’organicismo, fondamento teorico di tutti i regimi illiberali, sostiene che il tutto viene prima delle parti: cioè la comunità e/o lo stato precede i singoli individui, e li precede sia cronologicamente che assiologicamente. Cronologicamente in quanto la collettività è anteriore alla nascita del singolo individuo. Assiologicamente, ( cioè per quel che concerne l’ordine gerarchico della scala dei valori ), perché si ritiene che senza il tutto, privati del contesto generale, i singoli individui non hanno alcun valore. In altri termini, l’organicismo considera lo stato come una sorta di mega-organismo, unico artefice e protagonista del destino di una collettività, in quanto tale, esso, è costituito da singole parti ( gli individui interscambiabili) che, eterodirette dall’autorità con modalità interrelate, concorrono, ciascuna secondo la propria destinazione e in relazione d’interdipendenza con tutte le altre, alla realizzazione del Tutto. Diversamente l’individualismo, tratto fondamentale – è bene ribadirlo! – della dottrina liberale, considera lo stato e il sistema sociale come il risultato di un insieme di individui titolari di diritti inalienabili, e come un risultato della loro libere attività e dei rapporti volontari che essi stabiliscono tra loro.

L’ assetto organicistico è alla base dell’edificio sociale della Repubblica platonica. Il principio costitutivo dell’organicismo è stato formulato da Aristotele: << Il tutto – si legge nelle prime pagine della Politica – precede necessariamente la parte, perché, tolto il tutto, non ci sarà più né piede né mano >>, questa affermazione è provata dal fatto che il corpo può sopravvivere privo di una mano, mentre la mano non può esistere senza il corpo. Chi non ricorda, in proposito, l’apologo di Menenio Agrippa.

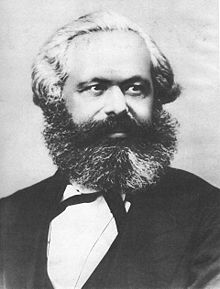

La visione organicistica – esemplificata dalla la metafora della società con gli attributi di un essere vivente e, per di più, dotata di uno spirito che promette di sopravvivere nei secoli ai singoli individui – attraversa la letteratura utopistica, a carattere politico, da Thomas More a Tommaso Campanella. La si ritrova in Hegel e via via negli scritti dei protosocialisti come Charles Fourier, fino a giungere al progetto marxiano di società abbozzato nella Ideologia Tedesca. Il continuo ricorso alla metafora del corpo manifesta la natura illiberale ed autocratica dell’organicismo. Infatti come all’organismo vivente è necessario un vitale principio unificante per tenerne unite le membra, così è necessario l’autocrate per mantenere unite i vari organi del corpo sociale. L’unicità del comando garantisce l’unità del Tutto. In questo senso, coloro che per i loro progetti politici muovono da premesse organicistiche, coloro che accordano la preminenza al tutto, non potranno giungere a soluzioni liberali e democratiche.