Il contratto

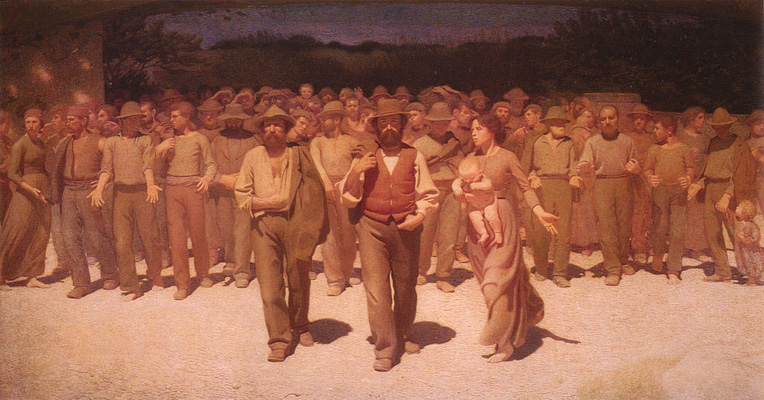

Il liberalismo e la democrazia – come ha dimostrato Gaetano Pecora con i suoi numerosi scritti su questo argomento – rovesciano la priorità nel binomio tutto-parti. Non il popolo o lo Stato, ma gli individui sono la realtà primigenia e il valore essenziale. Gli individui singolarmente considerati nella loro unicità rappresentano il fondamento delle teorie liberali e democratiche. Infatti proprio dagli individui in quanto titolari di diritti naturali inalienabili – come abbiamo ricordato nelle pagine precedenti – muove la teoria giusnaturalistica. Per i giusnaturalisti, infatti il popolo e lo stato non rappresentano entità precostituite, date, originarie; sono invece il prodotto di un libero accordo: il contratto. Quel contratto che gli individui stipulano per meglio tutelare i loro diritti. Come il popolo rimanda al pactum societatis, cioè alla decisione dei singoli di instaurare rapporti di mutua cooperazione, così lo stato postula il pactum subiectionis, cioè l’impegno – ancora una volta dei singoli – di obbedire al sovrano in cambio della tutela protettiva dei loro diritti. Tanto il popolo quanto lo stato, dunque, sono il frutto di aggregazioni volontarie e non già elementi organici di per sé presenti in natura. In natura vi è soltanto l’individuo con i suoi diritti. Tutto il resto è il risultato di un contratto, deriva cioè dall’incontro tra libere volontà, dalla sottoscrizione di una convenzione. E, in quanto convenzione, essa ha un valore derivato: vale se e finché garantisce i diritti dei convenuti, cioè dei singoli individui. Pertanto non è più l’individuo ad esistere e ad annullarsi nel popolo e nello stato, ma sono il popolo e lo stato che devono garantire e proteggere l’individuo nell’esercizio dei suoi diritti.

Riassumendo: l’affermazione dei dritti naturali e la teoria del contratto sociale, o contrattualismo, – nei termini in cui ci ha insegnato la lezione di Norberto Bobbio – sono strettamente connessi e rappresentano le fondamenta profonde sulle quali poggia l’edificio della dottrina liberale. L’idea che l’esercizio del potere politico sia legittimo soltanto se fondato sul consenso di coloro su cui esso deve essere esercitato deriva dal credere fermamente che gli individui abbiano dei diritti che non dipendono dall’istituzione di un sovrano e che l’istituzione del sovrano abbia la principale funzione di permettere la massima possibile attuazione di questi diritti, ovviamente nei modi compatibili con la sicurezza sociale. Ciò che unisce la dottrina dei diritti dell’uomo ed il contrattuallismo è la comune concezione individualistica della società, la concezione secondo cui prima c’è l’individuo singolo coi suoi interessi e coi suoi bisogni, che prendono la forma di diritti in virtù dell’assunzione di un’ipotetica legge di natura, e poi la società, e non come sostiene l’organicismo in tutte le sue forme, secondo cui – come abbiamo detto, ma vale la pena di ripeterlo – la società viene prima degli individui.

In conclusione: il contrattualismo moderno rappresenta una vera e propria svolta nella storia del pensiero politico, da sempre dominato dalla concezione organicistica, in quanto ha rovesciato il rapporto fra società ed individuo, naturalmente a favore di quest’ultimo. Senza questa vera e propria rivoluzione copernicana, che affronta il problema dello stato non più dalla parte del potere sovrano ma da quella dei sudditi, non sarebbe stata possibile la dottrina dello stato liberale, che rappresenta innanzi tutto la dottrina dei limiti giuridici del potere statale. Infatti << Senza individualismo – avverte Bobbio – non c’è liberalismo. >>.