Individualismo etico: le radici cristiane del liberalismo

Quale è l’individualismo che regge l’impalcatura della dottrina liberale? Quello che celebra l’uomo ripiegato su se stesso e sui suoi esclusivi interessi? Un cinico misantropo amorale e preoccupato esclusivamente di perseguire i propri scopi anche a danno del prossimo? No, non è con questo tipo di egotismo che si può amalgamare il cemento etico che tiene insieme una comunità. Dunque non è dall’individualismo utilitaristico, elaborato da Jeremy Bentham, che le democrazie liberali derivano la loro coesione interna. L’organizzazione morale che le sostiene muove invece dal principio dell’ individualismo etico.

L’utilitarismo benthamiano è stato sopravvalutato per l’indubbio peso che ha avuto nel radicalismo inglese, soprattutto nel movimento per le riforme giuridiche economiche ed elettorali dei primi decenni del secolo; ma si è trattato di una parentesi, dato che già con John Stuart Mill si riaffermava il liberalismo etico, che contraddistinguerà tutto il successivo liberalismo inglese.

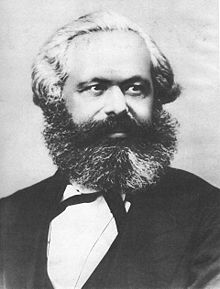

L’individualismo etico è, dunque, il principio sul quale si fonda la dottrina liberale. Un principio che ha radici profonde nella storia dell’Europa. Radici che risalgono al cristianesimo delle origini. In proposito, Benedetto Croce, nel famoso saggio Perché non possiamo non dirci cristiani, ci ricorda che il cristianesimo ha rappresentato << la più grande rivoluzione che l’umanità avesse compiuto >> per aver iniettato nella civiltà occidentale il principio etico dell’ << amore verso tutti gli uomini, senza distinzione di genti e classi, di liberi e schiavi>>. Oltre all’amore << ll cristianesimo – come spiega, Fustel De Coulanges in La città antica – insegnava che l’uomo apparteneva alla società con una parte sola di sé stesso, che era legato ad essa da corpo e dagli interessi materiali (…) ma che quanto all’anima era libero e non era impegnato che con Dio (…) questo principio nuovo fu la sorgente da dove poté scaturire la libertà dell’individuo: una volta che l’anima si è vista libera, il più difficile è fatto>>. L’etica liberale deriva, dunque, dalla morale introdotta dal cristianesimo. A coloro che, nel corso del recente dibattito, negano le radici cristiane dell’ Europa ha risposto una volta per tutte il laico e disincantato Karl Popper in una memorabile pagina de La società aperta ed i suoi nemici; là dove afferma senza esitazioni: << gran parte dei nostri scopi e fini occidentali, come l’umanitarismo, la libertà, l’eguaglianza, li dobbiamo al cristianesimo (…) è il nucleo vivo di tutte le dottrine etiche che sono scaturite dalla nostra civiltà e l’ hanno alimentata. E anche, per esempio – egli prosegue, citando Kant – la dottrina etica centrale di Kant ( “ devi sempre riconoscere che gli individui umani sono fini e che non devi mai usarli come meri mezzi ai tuoi fini”). Non c’è alcun altro pensiero che abbia avuto tanta influenza nello spirito morale dell’uomo >>. Questo è il cristianesimo sul quale si fonda l’individualismo etico della dottrina liberale e non certo il cristianesimo – istituzionalizzato delle varie Chiese nel corso dei secoli – dogmatico, intollerante e persecutorio dei secoli bui. In proposito, Gaetano Salvemini ripeteva spesso: << io mi sono fermato all’anno della crocifissione. Dopo quell’anno non c’è più nulla di nuovo che io abbia imparato come precetto di vita morale, e i catafalchi dogmatici dei secoli successivi non mi riguardano >>.

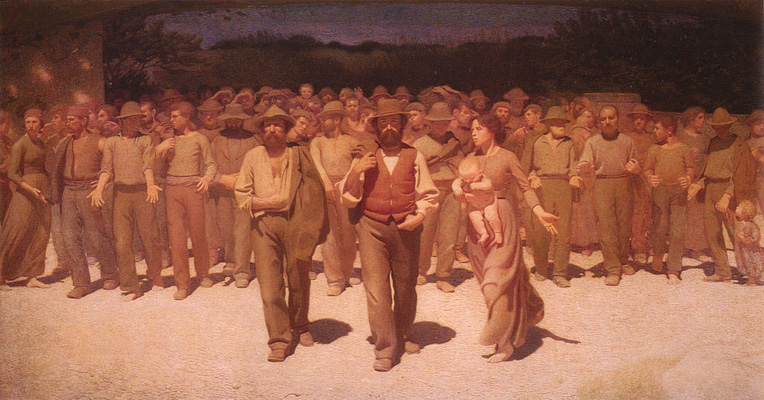

L’individualismo etico su cui poggia la dottrina liberale presenta – spiega Gaetano Pecora – i tratti dell’elemento religioso, ma sono tratti che dalla religione si distinguono perché non proiettano nell’aldilà la promessa per una vita migliore, ma la ribaltano nell’al di qua in qualità di impegno quotidiano. Quell’impegno che conferisce un senso alla vita di ogni persona. Quell’impegno che magnifica la persona umana e le qualità che la fanno tale. Ora, poiché i tratti qualificanti della persona umana si ripetono in tutti gli individui, ne segue che ciascuno di essi ritrae la sua dignità da una fonte più elevata che non gli interessi particolari ed egoistici. Non è grazie a tali interessi che l’individuo si guadagna il rispetto religioso. L’individuo è sacro perché in lui si riflette qualcosa dell’intera umanità; è venerato perché il prossimo vede replicate in lui le qualità universali della persona umana. Ecco perché, come avvertiva Emile Durkheim, l’individualismo è : << la glorificazione non dell’io, ma dell’individuo in generale >>. Per meglio comprendere la natura profonda del tipo di individualismo di cui stiamo trattando, è utile rileggere il brano – tratto da La scienza sociale e l’azione – nel quale Durkheim espone il suo pensiero: << non solo l’individualismo non è l’anarchia ma è ormai il solo sistema di credenze che possa assicurare l’unità morale del paese (…). In seguito ad una divisione del lavoro più sviluppata, ogni spirito si trova indirizzato verso un punto differente dell’orizzonte, riflette un aspetto differente del mondo e, per conseguenza, il contenuto delle coscienze differisce da un soggetto all’altro. Ci si incammina a poco a poco verso uno stato, che è attualmente quasi raggiunto, in cui i membri di un medesimo gruppo social non avranno più nulla in comune fra loro eccetto la loro qualità di uomo, gli attributi costitutivi della persona umana in generale. Questa idea ella persona umana (…) è dunque l’unica che si mantiene immutabile e impersonale, al di sopra dell’onda mutevole delle opinioni particolari; e i sentimenti che essa suscita sono i soli che si trovano pressoché in tutti i cuori. La comunione degli spiriti non può più fondarsi su riti o pregiudizi definiti, in quanto riti e pregiudizi sono travolti dal corso delle cose; in seguito a ciò non resta più nulla che gli uomini possano amare e onorare in comune, se non l’uomo stesso. Ecco come l’uomo è divenuto un Dio per l’uomo e perché non può più, senza mentire a sé stesso, costruirsi altri dei. E come ciascuno di noi incarna una parte dell’umanità, ogni coscienza individuale ha in sé qualcosa di divino, e si trova così caratterizzata da una specificità che la rende sacra ed inviolabile agli altri (…). Così l’individualismo, che difende i diritti dell’uomo, difende nello stesso tempo gli interessi vitali della società (…). La religione dell’individuo – conclude Durkheim – è l’unico legame che ci unisce gli uni agli altri; la sua debolezza non può che essere accompagnata che da un inizio di dissoluzione sociale >>.

La religione dell’individuo si badi. Non ha senso, perciò, discorrere di democrazia liberale agnostica. Una religione di cui l’individuo è, ad un tempo, il fedele e la divinità. Essa è priva di templi, di icone e di ministri del culto; pure, le riesce di affratellare gli uomini e di stringerli in un unico legame normativo. Come tutte le religioni anche questa anomala forma di credenza laica, di idea vissuta ed interiorizza dagli attori sociali svolge la funzione di religere cioè di tenere insieme i membri di una collettività. Senza di essa l’Occidente secolarizzato si ritroverebbe << in condizioni deplorevoli >> se – ammoniva John Stuart Mill nelle pagine dei Saggi sulla religione – non si fosse insegnato pubblicamente o privatamente alcun principio o precetto di giustizia, di verità o di carità, o se queste virtù non fossero state incoraggiate >>. E, precisava: << quello che si fa in questo campo si fa in nome della religione>>. Nell’Occidente secolarizzato, dove le antiche religioni non riuscivano più – con i loro dogmi, il più delle volte inaccettabili per i figli della Modernità – a svolgere la funzione di mantenere coeso il modello sociale dominante, diventava necessaria una nuova religione che distogliesse << dall’Io i pensieri ed i sentimenti >> autoreferenziali ed egotistici. Una nuova religione, una religione civile che indirizzasse gli attori sociali verso l’amore ed il rispetto dell’individuo, dell’altro come entità inviolabile in quanto depositaria di diritti inalienabili. Una entità inviolabile come un oggetto sacro. Che indirizzasse, quindi, i sentimenti verso quell’ << oggetto – spiegava Mill – che non soddisfa alcun interesse egoistico, ma che è amato e perseguito come fine a se stesso>>. Proprio << questi sentimenti – concludeva Mill – costituiscono una vera religione>>. E Mill, in anticipo su Durkheim, battezzò questo inedito insieme morale come << Religione dell’Umanità >>